13-33 Nr. 14

Zusatzqualifikation

Künstliche Intelligenz

in der Beruflichen Bildung

Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung

Vom 24. Juni 2025 (ABI. NRW. 07/25)

Einleitung

Die Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Gesellschaft nimmt kontinuierlich zu und durchdringt immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche. Bereits heute wird von einer technologischen Revolution gesprochen. Um im privaten, gesellschaftlichen und beruflichen Kontext kompetent mit intelligenten Technologien umzugehen und die Zukunft aktiv mitzugestalten, ist ein fundiertes Verständnis des Wirkens von KI sowie deren verantwortungsvolle und zielgerichtete Anwendung von Bedeutung. In diesem Sinne gehört der Umgang mit KI zum Erwerb der digitalen Schlüsselkompetenzen (Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how und informatische Grundkenntnisse).

Die Zusatzqualifikation „Künstliche Intelligenz in der Beruflichen Bildung“ bietet den Schülerinnen und Schülern der Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen neben der bereits im Sommer 2023 veröffentlichten Zusatzqualifikation „Digitalität in der beruflichen Bildung“ die Möglichkeit, ein Zertifikat und Kompetenzen in einem zukunftsweisenden Feld zu erwerben und das individuelle Portfolio zu erweitern. Die Zusatzqualifikation „Künstliche Intelligenz in der Beruflichen Bildung“ unterstützt die Digitalisierungsstrategien in der Beruflichen Bildung in Nordrhein-Westfalen.

1

Curriculare Vorgaben und Zertifikat

1.1

Die curricularen Vorgaben der Zusatzqualifikation bestehen aus 5 Anforderungssituationen:

1. Grundlagen und Entwicklung künstlicher Intelligenz

2. Integration künstlicher Intelligenz

3. Ethische Aspekte und gesellschaftliche Auswirkungen künstlicher Intelligenz

4. Anwendung künstlicher Intelligenz

Der Nachweis des Kompetenzerwerbs erfolgt teamorientiert durch eine Prüfung in Form eines bildungsgangs-/fachbereichsspezifischen Abschlussprojekts:

5. Abschlussprojekt zur bildungsgangs-/fachbereichsspezifischen Übertragung und Konkretisierung

1.2

Das Abschlussprojekt bietet Raum für die spiralcurriculare Vertiefung der in den Anforderungssituationen 1 bis 4 erworbenen Kompetenzen.

1.3

Die Zusatzqualifikation führt bei erfolgreicher Teilnahme und Präsentation des Abschlussprojekts zu einem Zertifikat, das zusätzlich zum Abschluss-/Abgangszeugnis erteilt wird. Die Zertifizierung erfolgt eigenverantwortlich durch die Berufskollegs.

2

Durchführung

2.1

Die curricularen Vorgaben erfordern eine Anpassung an die Handlungsfelder und die Arbeits- und Geschäftsprozesse des Fachbereichs und das DQR-Niveau des Bildungsganges, in dem die Zusatzqualifikation durchgeführt wird. Dies geschieht durch die Auswahl der Gegenstände und Situationen sowie das Maß an Eigenständigkeit und Komplexität, das für den Unterricht festgelegt wird.

2.2

Den Schülerinnen und Schülern sind Unterstützungsangebote hinsichtlich Barrierefreiheit und Sprachsensibilität im erforderlichen Maß anzubieten. Dabei ist darauf zu achten, dass für die Schülerinnen und Schüler aufgrund der sprachlichen Darbietung der Aufgaben keine zusätzlichen Herausforderungen entstehen. Diese können zum Beispiel durch Leichte Sprache ausgeglichen werden.

2.3

Die Durchführung der Zusatzqualifikation findet im Differenzierungsbereich statt. Die curricularen Vorgaben sind für 80 Unterrichtsstunden konzipiert. Es ist möglich, die Unterrichtszeit im Differenzierungsbereich auf 20 Stunden zu senken, wenn die übrigen in den curricularen Vorgaben dargestellten Kompetenzen im berufsbezogenen oder berufsübergreifenden Lernbereich vermittelt werden.

2.4

Da die curricularen Vorgaben für die Zusatzqualifikation „Künstliche Intelligenz in der Beruflichen Bildung“ nicht für einen bestimmten Fachbereich oder eine bestimmte Anlage konkretisiert sind, werden durchgängig die Formulierungen „Schülerinnen und Schüler“ sowie „Kundinnen und Kunden“ genutzt, auch wenn beispielsweise „Studierende“, „Auszubildende“, „Patientinnen und Patienten“ oder „Auftraggeberinnen und Auftraggeber“ gemeint sind. Die entsprechende Ausschärfung erfolgt in den Bildungsgängen und ist in der Didaktischen Jahresplanung sowie bei der Unterrichtsdurchführung zu berücksichtigen.

2.5

Fachbegriffe, die in den Anforderungssituationen verwendet werden, sind in einem begleitenden Glossar auf der Webseite https://www.berufsbildung.nrw.de erläutert.

|

Zeitrichtwert: 20 Unterrichtsstunden (UStd.) Grundlagen und Entwicklung künstlicher Intelligenz Die Absolventinnen und Absolventen konzipieren für einen Kundenauftrag eine KI-gestützte Lösung. Sie legitimieren im Rahmen ihres Anforderungsniveaus den Einsatz von KI für die Lösung des Kundenauftrags, indem sie Voraussetzungen dafür bestimmen und hinsichtlich der kundenspezifischen und betrieblichen Anforderungen prüfen. Im Kontext des Auftrags identifizieren sie Eigenschaften der KI und ordnen diese gemäß ihrer Art und Kategorie ein. Dabei diskutieren sie das Potenzial von KI für ihre persönliche Arbeits- und Lebenswelt. | ||||||

Ziele Die Schülerinnen und Schüler analysieren im Rahmen eines betrieblichen Auftrags das Potenzial einer KI zur Lösung einer Problemstellung und stellen diese einem betrieblichen Ansprechpartner/einer Ansprechpartnerin (zum Beispiel Vorgesetzte/r, Kundin/Kunde) vor (Z 1). Sie beschreiben die technologischen Fortschritte von KI, die den heutigen Entwicklungsstand ermöglicht haben (Z 2). Die Schülerinnen und Schüler recherchieren die gesellschaftlichen, betrieblichen und privaten Voraussetzungen für den Einsatz von KI, testen verschiedene Varianten und erarbeiten ein Konzept für den Einsatz dieser Technologie im Betrieb (Z 3). Die Schülerinnen und Schüler definieren im Kontext des betrieblichen Auftrags wichtige Eigenschaften von KI (zum Beispiel Algorithmus, neuronales Netz, maschinelles Lernen, Big Data) und erklären deren Relevanz für konkrete betriebliche Anwendungen (zum Beispiel auch hinsichtlich Datenschutzbestimmungen, Serverstandorten) (Z 4). Sie untersuchen verschiedene Arten und Kategorien von KI für den Auftrag (Z 5) und entscheiden sich für eine Lösung unter Beachtung der vordefinierten Bedingungen für den Einsatz von KI des Kunden/der Kundin aus dem Kundenauftrag (Z 6). Die Schülerinnen und Schüler bereiten eine Präsentation vor (Z 7) und präsentieren ihre Ergebnisse in geeigneter Form dem Adressaten (Z 8). Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Potenzial der ausgewählten KI und deren Unterstützung (Z 9) und bewerten die adressatengerechte Gestaltung der Präsentation (Z 10). | ||||||

Zuordnung der Ziele zu den Kompetenzkategorien | ||||||

Fachkompetenz | Personale Kompetenz | |||||

Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit | |||

Z 2, Z 4, Z 5 | Z 1, Z 3, Z 5 bis Z 9 | Z 6, Z 8, Z 10 | Z 1, Z 7, Z 9, Z 10 | |||

Digitale Schlüsselkompetenz (Endgültige Zuordnung zu den Aspekten DSK nur mit Blick auf den konkreten Unterricht möglich!) | ||||||

Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse | ||||

Z 1 bis Z 3, Z 6, Z 8 bis Z 10 | Z 3, Z 5, Z 7 | Z 4 | ||||

Exemplarische Handlungsprodukte/Lernergebnisse - Präsentation vor der Geschäftsführung mit einer begründeten Empfehlung für einen firmeneigenen Chat-Bot für Kundenakquise - Präsentation der Übersicht über die von Mitbewerbenden eingesetzten Technologien bei der KI-gestützten Entwicklung von Quellcodes - Informationsblatt für den Kunden/die Kundin über die Funktionsweise der vorausschauenden Wartung seiner Brennstoffzellen-Heizungsanlage - Präsentation der Funktionsweise von KI-ausgewerteten Röntgenbildern für Investoren einer Radiologie - Präsentation für einen Elternabend in einer Kindertagesstätte zum Einbezug von KI im privaten Umfeld (zum Beispiel gesunde Mahlzeiten, Spracherwerb, Vorlesegeschichten) | ||||||

Tabelle 1: Anforderungssituation 1

Anforderungssituation 2 Zeitrichtwert: 10 UStd. Integration von künstlicher Intelligenz Die Absolventinnen und Absolventen beschreiben Anwendungsmöglichkeiten einer KI im betrieblichen Kontext für einen bereits existierenden Prozess. Hierbei beachten sie in Bezug auf den potenziell durch KI neu angepassten Prozess die technische Umsetzung sowie Aspekte des Datenschutzes, der Datensicherheit und des Urheberrechts. | |||||

Ziele Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Anforderungen an eine fachbereichsspezifische KI für einen Prozessschritt innerhalb eines betrieblichen Auftrags (Z 1) und wählen hierfür die geeignete Hard- und Software aus (Z 2). Dabei stellen die Schülerinnen und Schüler unter anderem den Einsatz lokal installierter und cloudbasierter Software gegenüber (Z 3), auch unter Betrachtung des Wertes der erhobenen Daten für das Unternehmen (Z 4). Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Aufgaben und Möglichkeiten der verwendeten KI hinsichtlich der grundlegenden Bedienung sowie betriebsspezifischer Anforderungen und Vereinbarungen (zum Beispiel hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit) (Z 5). Die Schülerinnen und Schüler visualisieren dabei das Vorgehen, wie die Daten zwischen den Prozessschritten weitergegeben werden, auch unter Berücksichtigung von externen Datenquellen (zum Beispiel Datenformat, Urheberrecht) (Z 6). Die Schülerinnen und Schüler stellen dar, welche beruflichen und privaten Daten von der KI verarbeitet werden und diskutieren die Folgen des Einsatzes (Z 7). Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Auswirkungen der dynamischen Veränderungen technisch gestützter Prozesse auf ihre persönliche Lebens- und Arbeitswelt (Z 8). | |||||

Zuordnung der Ziele zu den Kompetenzkategorien | |||||

Fachkompetenz | Personale Kompetenz | ||||

Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit | ||

Z 1, Z 2, Z 5 bis Z 7 | Z 2, Z 3, Z 5 bis Z 7 | Z 7, Z 8 | Z 7, Z 8 | ||

Digitale Schlüsselkompetenz (Endgültige Zuordnung zu den Aspekten DSK nur mit Blick auf den konkreten Unterricht möglich!) | |||||

Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse | |||

Z 6 bis Z 8 | Z 3, Z 4 | Z 3 bis Z 5 | |||

Exemplarische Handlungsprodukte/Lernergebnisse - Visualisierung der Datenweitergabe der verwendeten KI, zum Beispiel mithilfe einer Mindmap oder eines Ablaufdiagramms - Rollenspiel (Geschäftsführung, Betriebsrat, Beschäftigte) im Hinblick auf die weitergeleiteten Daten an die KI - Digitalisierungsmanagement von eingescannten Quittungen mit einer KI-gestützten Texterkennung - Unterstützung bei der Formulierung von Patientenberichten durch eine selbstgehostete, textgenerierende KI - Optimierung eines Praktikumsberichts bei einer vollzeitschulischen Berufsausbildung mit einer textgenierenden KI | |||||

Tabelle 2: Anforderungssituation 2

Anforderungssituation 3 Zeitrichtwert: 10 UStd. Ethische Aspekte und gesellschaftliche Auswirkungen künstlicher Intelligenz Die Absolventinnen und Absolventen analysieren KI-unterstützte Arbeits- und Geschäftsprozesse in ihrem Tätigkeitsfeld. Sie identifizieren und beschreiben mögliche Gefahren künstlicher Intelligenz im Rahmen des Anforderungsniveaus ihrer berufsspezifischen Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäftsprozesse und beachten dabei datenschutzrechtliche Grundlagen. Sie beschreiben ausgewählte individuelle und gesellschaftliche Chancen und Risiken von KI und übertragen ihre Erkenntnisse auf zukünftige Entwicklungen und Prozesse. | |||||

Ziele Die Schülerinnen und Schüler analysieren einen KI-unterstützten Arbeits- und Geschäftsprozess (Z 1) in ihrem Tätigkeitsfeld. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Aufgaben und Möglichkeiten des Datenschutzes und der Informationssicherheit (Z 2). Sie bewerten betriebsspezifische Regelungen zum Datenschutz und wägen zwischen den Persönlichkeitsrechten des Einzelnen und wirtschaftlichen sowie öffentlichen Interessen ab (Z 3). Die Schülerinnen und Schüler setzen KI-Lösungen sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext verantwortungsvoll ein (Z 4), indem sie ihre Kenntnisse über Möglichkeiten und Risiken (zum Beispiel Fehler, Lücken und Unschärfen, Bias) des KI-gestützten Prozesses überprüfen und anwenden (Z 5). Sie beschreiben Möglichkeiten, den Schutz persönlicher Daten zu erhöhen und die Gefahr des Missbrauchs zu minimieren (Z 6). Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Einfluss von KI-Anwendungen (zum Beispiel Krankheitsregister, Wettermodelle, Verkehrslenkung, Strafverfolgung, Social Scoring, Deepfakes, Pay-to-win) auf sich selbst und ihr privates und berufliches Umfeld (Z 7). | |||||

Zuordnung der Ziele zu den Kompetenzkategorien | |||||

Fachkompetenz | Personale Kompetenz | ||||

Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit | ||

Z 2, Z 3, Z 5 | Z 1, Z 3, Z 4, Z 6, Z 7 | Z 3 – Z 5, Z 7 | Z 1, Z 7 | ||

Digitale Schlüsselkompetenz (Endgültige Zuordnung zu den Aspekten DSK nur mit Blick auf den konkreten Unterricht möglich!) | |||||

Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse | |||

Z 1, Z 3 – Z 5, Z 7 | Z 2, Z 4, Z 6 | Z 1 | |||

Exemplarische Handlungsprodukte/Lernergebnisse - Pro/Contra-Debatte zum KI-Einsatz in der Verbrechensbekämpfung in unterschiedlichen Ländern beispielsweise mit der Partnerschule im Ausland - Sicherheitsschulung für Beschäftigte in Bezug auf den Umgang mit Daten aus der selbst gehosteten Sprach-KI - Rollenspiel zur Einführung eines Arbeitszeiterfassungssystems mittels KI-gestützter Gesichtserkennung (Geschäftsführung, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragte/r, KI-Entwickler/in als Experte/Expertin) | |||||

Tabelle 3: Anforderungssituation 3

|

Zeitrichtwert: 20 UStd. Anwendung künstlicher Intelligenz Die Absolventinnen und Absolventen wenden für einen betrieblichen Auftrag grundlegende Techniken der Dateneingabe in die KI an. Dabei setzen sie auf Basis ihres Anforderungsniveaus eine bestehende KI ein oder entwickeln eine eigene KI als datensparsame und effiziente Lösung. Sie formulieren zielgerichtete Dateneingaben, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Hierbei trainieren sie die KI und bewerten die Genauigkeit und Verlässlichkeit der ausgegebenen Inhalte. | ||||

Ziele Die Schülerinnen und Schüler wählen eine KI-Lösung aus, um die spezifischen Anforderungen des betrieblichen Auftrags zu erfüllen, (Z 1). Die Schülerinnen und Schüler formulieren in der KI zielgerichtete Dateneingaben (zum Beispiel Prompts unter Verwendung unterschiedlicher Prompting-Elemente, Prompt-Chains, Mega-Prompts, Bilder, Dokumente), um präzise Ergebnisse für den Auftrag zu generieren (Z 2). Die Schülerinnen und Schüler analysieren die von der KI generierten Ergebnisse hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Verlässlichkeit (Z 3) und bewerten diese im Kontext der Anforderungen des Auftrags, um gegebenenfalls Anpassungen der Dateneingaben vorzunehmen (Z 4). Die Schülerinnen und Schüler nehmen Stellung zum Energiebedarf, der durch die Implementierung der KI entsteht, auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (Z 5). Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Auswirkungen auf sich verändernde Kompetenzanforderungen (Upskilling, Deskilling) (Z 6). Sie entwickeln Vorschläge, wie eine ausgewogene Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Arbeitsprozess gestaltet werden kann (Z 7). Die Schülerinnen und Schüler wenden geeignete KI-Bots an (Z 8) und beschreiben deren Funktionsweise und den Nutzen, um die Effizienz bei der Auftragsbearbeitung zu steigern (Z 9). Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Implementierung der KI und die erzielten Ergebnisse im Rahmen des Auftrags (Z 10) und geben begründete Empfehlungen für zukünftige Einsätze (Z 11). | ||||

Zuordnung der Ziele zu den Kompetenzkategorien | ||||

Fachkompetenz | Personale Kompetenz | |||

Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit | |

Z 1- 6, Z 9 | Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 6, Z 8, Z 9, Z 10, Z 11 | Z 5, Z 7, Z 10 | Z 1, Z 2, Z 3, Z 11 | |

Digitale Schlüsselkompetenz (Endgültige Zuordnung zu den Aspekten DSK nur mit Blick auf den konkreten Unterricht möglich!) | ||||

Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse | ||

Z 3, Z 4, Z 6, Z 7, Z 9-11 Z 10, Z 11 | Z 1, Z 2, Z 10, Z 11 | Z 1 | ||

Exemplarische Handlungsprodukte/Lernergebnisse - Erstellung eines Werbeflyers für das neue Mittagsangebot in einem Café - Budgetplanung für die Hardwareauswahl für lokal gehostete KI-Komponenten im Rahmen der datenschutzkonformen Verarbeitung von Patientendaten in einem Krankenhaus - Leitfaden für eine in der Cloud installierte KI-Anwendung, integriert in das Unternehmensnetzwerk - Pro-Contra-Debatte zum nachhaltigen Einsatz einer KI - Entwurf für ein Weiterbildungskonzept für die Belegschaft einer Rechtsanwaltskanzlei | ||||

Zusätzliche Hinweise Das Ziel Z 5 mit dem möglichen Handlungsprodukt Pro-Contra-Debatte könnte im Rahmen des Politikunterrichts in Anforderungssituation 4 des Bildungsplans Politik und Gesellschaftslehre abgedeckt werden. Ob in dieser Anforderungssituation eine bestehende KI eingesetzt oder eine eigene KI entwickelt wird, entscheiden die Lehrkräfte mit Blick auf die Handlungsfelder und die Arbeits- und Geschäftsprozesse des Fachbereichs und das DQR-Niveau des Bildungsganges, in dem die Zusatzqualifikation durchgeführt wird. | ||||

Tabelle 4: Anforderungssituation 4

Anforderungssituation 5 Zeitrichtwert: 20 UStd. Abschlussprojekt zur bildungsgangs-/fachbereichsspezifischen Übertragung und Konkretisierung Die Absolventinnen und Absolventen planen ein bildungsgangs-/fachbereichsspezifisches KI-Projekt, führen es durch und bewerten es. Dafür entwerfen die Absolventinnen und Absolventen ein Konzept von der Ideengenerierung bis zur Erstellung eines Handlungsprodukts und dokumentieren den Arbeitsprozess in geeigneter Form. Die Absolventinnen und Absolventen schaffen die notwendigen Voraussetzungen für die Projektarbeit im Hinblick auf die Entwicklungsstufen künstlicher Intelligenz. Dabei berücksichtigen sie die Integration in ihre Berufs- und Lebenswelt, ethische Aspekte sowie gesellschaftliche Auswirkungen und wenden eine KI in einer konkreten betrieblichen Situation an. | ||||

Ziele Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im Team eine Projektidee (Z 1) und entwerfen eine Projektskizze (Z 2). Sie nutzen dabei bewusst Kreativitätstechniken (zum Beispiel Mindmapping, Brainstorming, Brainwriting, Design Thinking) (Z 3). Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für eine Projektidee und legen im Rahmen der Projektablauforganisation Teilaufgaben und Arbeitspakete fest. Sie erstellen eine geeignete Visualisierung (zum Beispiel Kanbanboard, Pinnwand) in einer Projektplanung (zum Beispiel Meilensteinplanung, Scrum) (Z 4). Die Schülerinnen und Schüler führen das Projekt durch und erstellen das Handlungsprodukt (Z 5). Dabei setzen sie gegebenenfalls notwendige Korrekturmaßnahmen um. Im Rahmen von Teambesprechungen kommunizieren sie respektvoll und zielorientiert und arbeiten konstruktiv zusammen (Z 6). Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Arbeitsprozessanalyse (Ideenfindung, Prozessplanung, Teamsitzungen, Korrekturmaßnahmen) angemessen und nachvollziehbar (Z 7). Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr Handlungsprodukt adressatengerecht (Z 8) und analysieren die Zielerreichung des Projektes (Z 9). Die Schülerinnen und Schüler evaluieren ihren individuellen und gemeinsamen Arbeitsprozess und leiten individuelle Handlungsoptionen für einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI in ihrer Berufs- und Lebenswelt ab (Z 10). | ||||

Zuordnung der Ziele zu den Kompetenzkategorien | ||||

Fachkompetenz | Personale Kompetenz | |||

Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit | |

Z 3 – Z 9 | Z 1, Z 2, Z 3, Z 5, Z 6, Z 8 | Z 1, Z 2, Z 6, Z 7, Z 8, Z 10 | Z 4, Z 9, Z 10 | |

Digitale Schlüsselkompetenz (Endgültige Zuordnung zu den Aspekten DSK nur mit Blick auf den konkreten Unterricht möglich!) | ||||

Medienkompetenz | Anwendungs-Know-how | Informatische Grundkenntnisse | ||

Z 9, Z 10 | Z 3 – Z 5, Z 8 | Z 3 – Z 5, Z 8 | ||

Exemplarische Handlungsprodukte/Lernergebnisse - Ideen für die Erneuerung des Schulhofs entwickeln - Video zum Onboarding-Prozess in einem Unternehmen produzieren - Chatbot zu relevanten Fragen des Ausbildungsberufs erstellen - KI-Instanz zur Erkennung von Leckagen an pneumatischen Anlagen per Mikrofon entwickeln (Predictive Maintenance) - Chatbot zur Berücksichtigung der Konventionen des eigenen Betriebs bei Programmiervorschlägen entwickeln - Übersetzungsapplikation zur Unterstützung der Anamnese bei Sprachbarrieren bereitstellen | ||||

Zusätzliche Hinweise Die Analyse des Projektergebnisses und die Evaluation kann zum Beispiel unter Nutzung eines Fragebogens oder durch ein gelenktes Gespräch erfolgen. Reflexion und Selbsteinschätzung durch die Absolventinnen und Absolventen sind aufgrund der Prämisse der vollständigen Handlung obligatorisch. | ||||

Tabelle 5: Anforderungssituation 5

4

Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Nachfolgend finden Sie die Anlage zum Runderlass: |

Anlage - Seite 1

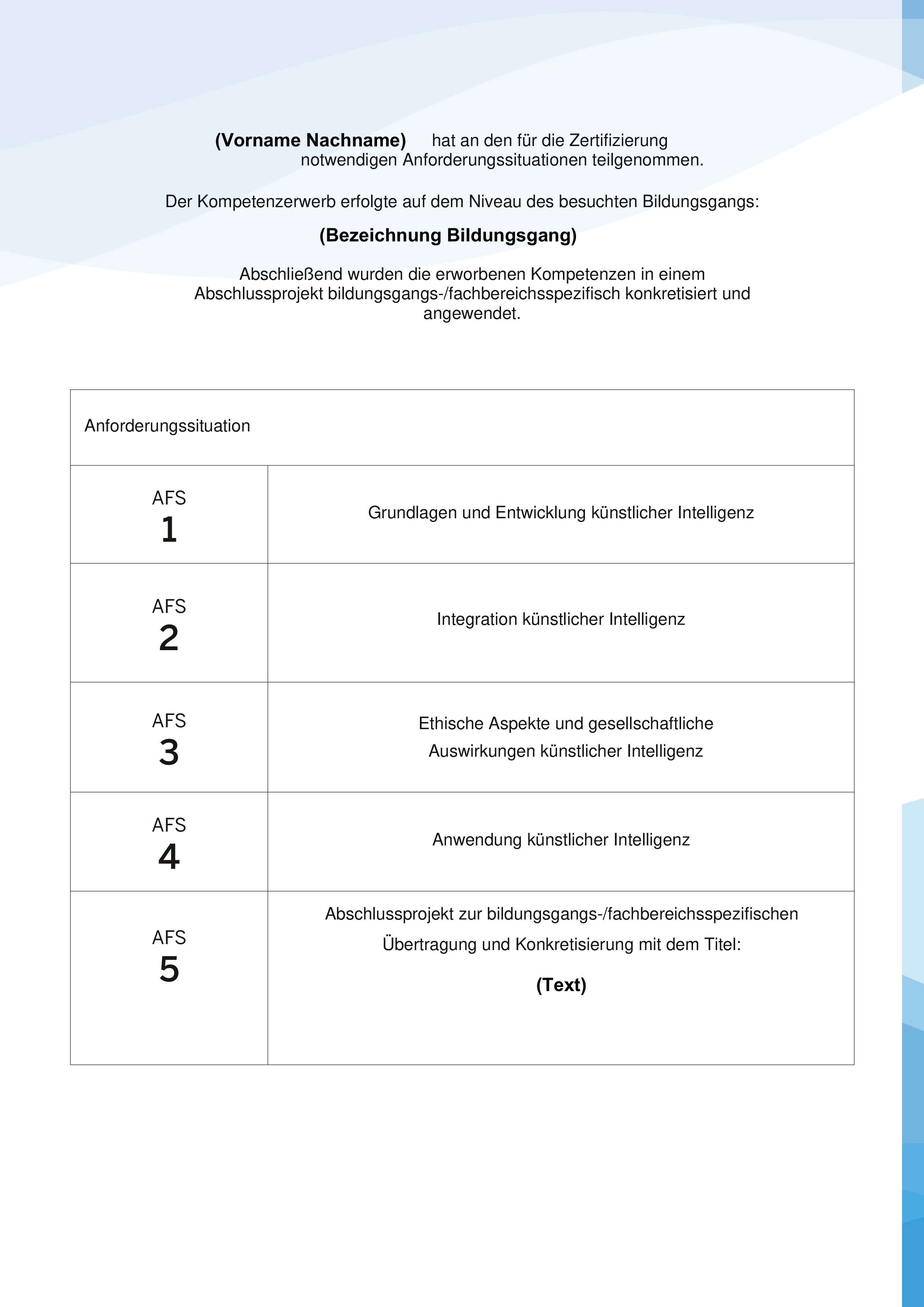

Anlage - Seite 2